私は演奏会の曲が決まって楽譜が配られたら、楽譜を製本します。

学生の頃はスケッチブックに貼ったりしていました。

しかし、社会人になってからはスケッチブックを持ち歩くのは重いと感じて、楽譜を製本するようになりました。

この記事では、コントラバス限定の話題ではありませんが、私がいつも行っている製本の方法をご紹介します。

用意するもの

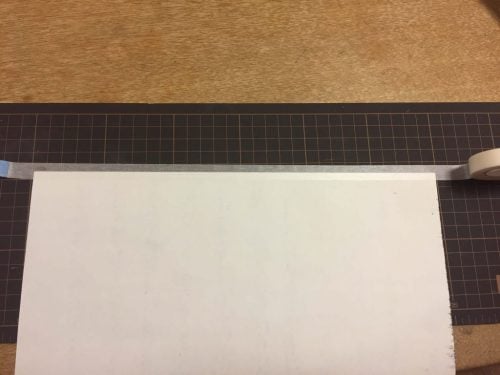

製本に使う道具は、100均で買えるものばかりです。

今回は次の3つを買ってきました。

左から、紙のサージカルテープ、スティックのり、マスキングテープです。

サージカルテープは、ノリではり合わせるので紙のものにします。

スティックのりは、色付きで乾いたら色が消えるものが塗り残しがなくて便利です。

マスキングテープは、いろんなデザインのものがあるので好みのデザインならなんでもかまいません。

使う道具は、ハサミ、カッティングマット(これはなくてもできます。)です。

製本の方法

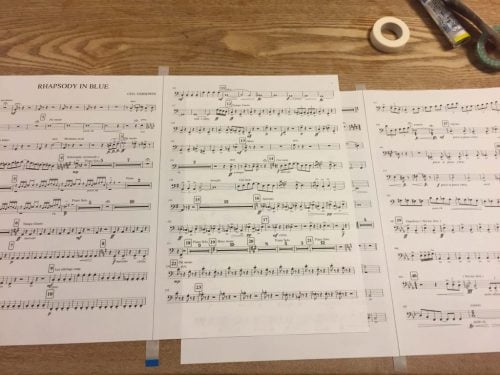

今回は次の楽譜を製本することにします。

今回使う楽譜は、表紙1枚、楽譜4枚の楽譜です。

大きく4つの工程で製本ができます。

- 見開きページになるページをつなげる

- 見開きページの背表紙側をはる

- 背表紙の反対側の辺をはる

- 背表紙をつける

では、順番に各工程を見ていきます。

1.見開きになるページをつなげる

楽譜の見開きになる左右のページをサージカルテープでつなぎます。

ここで注意することは次の2点です。

- 見開きになるページをしっかり確認しておく

- 左右のページを貼り付けるとき、上下左右を間違えない

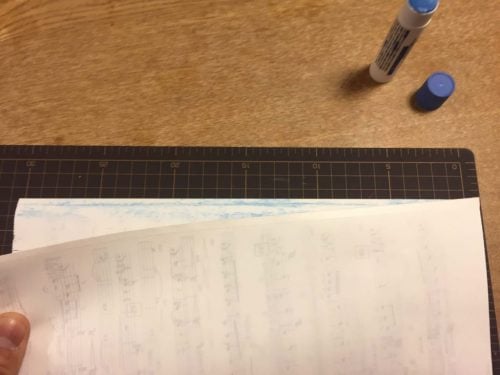

では左右のページをつなげていきます。

ページの裏側から、つながる方の辺にサージカルテープを半分はみ出してはります。

はみ出したサージカルテープの半分に、もう片方のページをはります。

次の写真のように、左右のページの間に0.5mmくらいすき間をあけておくことです。

こうすることで、楽譜を閉じたときにページの端がぶつかって折れたりしません。

また、開いたときに真ん中が持ち上がったりせず、180度にきれいに開くことができます。

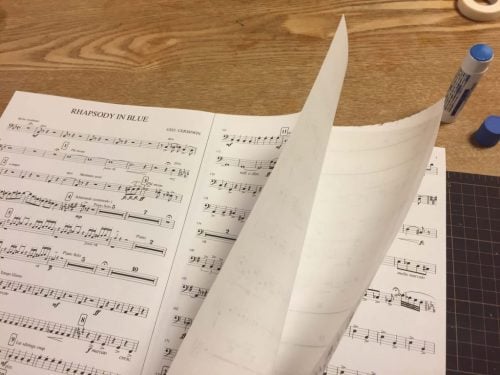

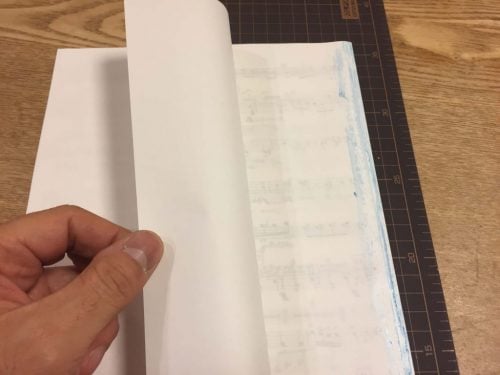

2.見開きページの背表紙側をはる

背表紙側をはり合わせるために、見開きページを折り、余ったサージカルテープをハサミで切り落としておきます。

背表紙側の1cmくらいにノリをぬってはり合わせていきます。

今回の楽譜では、最初と最後のページが1枚になります。

そのままでは、ペラペラで破れたり、風でめくれたりすることもあるので、

表紙と裏表紙に1枚ずつ紙をはっておきます。

これも上の見開きページと同様に、背表紙側だけはっておきます。

これで、背表紙側がつながったものが出来上がります。

3.背表紙の反対側の辺をはる

次は、楽譜の裏の背表紙の反対側の辺をはり合わせていきます。

背表紙の反対側の辺に1cmくらいノリをぬってはり合わせます。

表紙、裏表紙も同様にはり合わせます。

ノリで貼るときのポイント

上下の辺にはノリはつけません。

上下の辺をはり合わせてしまうと、譜めくりするときにかたくなってめくりにくくなるからです。

4.背表紙をつける

これでほぼ完成ですが、このままでは背表紙からノリがはがれてくることがあるので、背表紙をつけます。

背表紙には、マスキングテープを使います。

マスキングテープを半分はみ出すように背表紙側にはります。

はみ出した半分をきれいに折るために、スティックのりのフタを使って、背表紙に折り目をつけます。

折り目がついたら反対側に貼り付けます。

余った部分をハサミで切り落として、完成です!

まとめ

100均で買えるものだけでお手軽に製本ができます。

工程は、大きく4つの工程でできます。

- 見開きページになるページをつなげる

- 見開きページの背表紙側をはる

- 背表紙の反対側の辺をはる

- 背表紙をつける

どの工程も難しいテクニックは必要ありません。

きれいに製本された楽譜を使うのは気持ちいいものです。

コントラバスの練習もやる気が出てきます。

ぜひ一度、試してみてください!

また、楽譜をスケッチブックに貼るときのコツについては、以下の記事を参考にしてみてください。